矯正治療のリスク

MENU院長日誌

講演活動

-

CEO & Paris V

2019年 6月 7-10日、Franceの Nantesにて、ヨーロッパの矯正歯科専門の学会である CEOの 2019年学術大会が開催され、Key note Speakerとして招待されましたので、行ってきました。

本学会の終了後は、いつもどおりパリに移動、パリ大学歯学部矯正歯科の教授、矯正歯科専門医、舌側矯正特別修習生達を対象に、舌側矯正に関するトラブルについてお話しをさせて頂きました。

6月6日、ANAでCDGに到着、CDGからは事前にネット予約した TGVで陸路 Nantes入りしました。

Nantesは初めてですが、、、他のフランスの街並みと雰囲気が随分違います。

フランスの街並みはどれもみな絵を描きたくなるような美しい町ですが、Nantesはどちらかというとサッパリとした感じでした。

ホテルは Nantes中央駅の近くの Mercure、学会場は Mercureから車で 20分ほどのところにある Westotel Hotel、タクシーで €30ほどです。 Uberだと半額くらいだと思いますが、自分は基本的にタクシーを使い、どうしてもタクシーが手配出来ない時だけ Uberを使うようにしています。

学会場に着き、Registrationを済ませると、Secretaryが大会場に案内してくれます。

学会場の Westotel

会場へ入るドアを開けると、、、うわっ! ステージの真横!

後ろには入り口は無いのか聞きますが、ここしか無いとのことで、ステージ横から姿勢を低くして入ると、大会長のDr. Alexis MoreauとSecretary のDr. Emmanuel Frerejouandが講演中にも関わらず、立ち上がって出迎えてくれました。

ちょうどその時講演していたのは、自分が European Boardを受験したときの Examinerだった Dr.Lorentz Moserでした。

彼の講演が終わったあと、学会関係者の先生方に挨拶していると、Lorentzも来てくれ、「Toshiは EBOに全てリンガルの症例で合格したんだ、その時の Examinerがオレだ!」と、みんなに話してくれました。

講演会場です。CEOはいつもはもっと大規模ですが、今年は1週間後にEOSが Niceで開催されるために、参加者は少なめで、殆どがフランスの先生だったように思います。

当日は最後まで講演を聞き、その後の Excursionの Loire river cruseはパスしてホテルに戻って休みます。

その夜は President dinner、ホテルから徒歩15分ほどのところにある “Le Machines de L’ile”が会場です。ここにはいろんな動物が機械で作ってあり、全て本物のように動きます。

この大きな像も本物のように動き、鼻からは水を出します。

何処に座ろうかなとテーブルを探していると、親友の Germain Beckerが招いてくれました。有り難いですね。

食事をしていると、昨年1月に Paris Vで講演した際に自分の lectureを聞いていた先生や、以前 Reimsの CEOで会ったという先生達が次々と挨拶に来てくれて、なんとも嬉しい限りです。

左の写真は親友の Emmanuelです。 会場は屋根はありましたが、屋外で、6月なのにとても寒かったです。

宴たけなわになると、ヨーロッパではお決まりのダンスが始まり、みんな踊り始めましたので、ホテルに戻ってプレゼンの準備をします。

翌日は1日ホテルにこもり Power Pointのチェック、自分の講演は学会最終日ですので、楽勝で間に合う筈だったのですが、スライドの何枚かが×に化けていたり、横縞に化けてしまって画像が表示されません。

MacとPower Pointの convertがいまだにダメなようで、Keynoteに落としますが、同じです。

これが本番でいきなり出たらと思うと、ゾッとします。

自分は 35年間 Mac一筋で、Macだけを使い続けてきましたが、Windows machineに乗りかえた方が良いかな、と思う今日この頃です。

講演は、他の一般口演の先生達は 20分間ですが、自分は Key note speakerなので 50分間。50分間喋るというと、長くて大変なように思われるかも知れませんが、しゃべり出すと 50分はあっという間で、90分くらいでちょうど良いかなと、いつも思います。20分間では何も話せません。

講演内容は、Angle Society Midwest componentの memberになるために提出した 15症例を紹介し、Angleの membershipの要件や、memberになるための手順について説明しました。

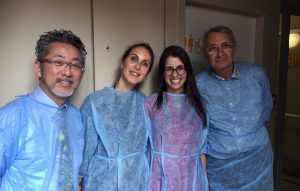

自分の講演のあとは Coffee break、講演が終わるといろんな先生が一緒に写真を撮って欲しいと来てくれました。

講演のあとはたくさんの先生が Facebookで賛辞を送ってくれました。

学会終了後は TGVでパリに移動します。

パリ大学での講演までは 2日間あるので、いつもどおり、Alainのお墓参りに行き、その後は市内をぶらつきます。

ホテルから徒歩圏内である Sacré-Cœur、僕の一番好きな場所の1つです。

Sacré-Cœurのすぐ隣の Place du Tertreです。今は広場周辺のレストランがテントを貼っていますが、昔はこの広場全体が画家達で埋め尽くされていました。有名な画家を目指す Artistsはここに集まってきたものですが、今や、画家達は隅っこに追いやられ、なんとも悲しいものです。

とは言いながら、お腹が空いたので、ここで遅めのお昼を頂きました。

Citeにあるお気に入りのレストラン、La Réserve de Quasimodoは、残念ながら閉店していました。元は英語が喋れないフランス人がやっていたのですが、昨年来たときは中国か韓国か、アジア系の人に代わっていたので、不思議に思ったのですが、、。

翌日は、時間があったので St Martin canal cruseに乗りました。

こうゆう水門がいくつもあり、船が徐々に髙地に上がってゆきます。昔、これを取り壊して高速道路を作ろうという案が出たそうですが、最終的には保存されたそうです。

パリでの駐車の仕方、、。

凱旋門のてっぺんから望むエッフェル塔です。

パリ大学での講演の前日はいつも、Germainや他の教授達が dînerに招待してくれます。

本当に有り難いです。

仏蘭西料理は本当に芸術です。見た目だけでは無く、本当に美味しいです。

パリ大学での講演

大学には今も自分のWBLOの症例が展示されています。

有り難い、有り難い。

午前は lecture、お昼ごはんをはさんで、午後は診療です。

いろいろ質問してくれるのは、本当に光栄で有り難いことです。

パリ大学といえば、日本で言えば東京大学に相当するわけで、自分のような田舎の専門医が殆ど毎年、機会ある毎に呼ばれて教授達を相手に講義をさせて頂けるというのは、本当に光栄で有り難いお話しです。

「廣先生は日本では講演しないのですか」とよく聞かれますが、日本の矯正歯科界は、力関係、政治力の強い人達で回っているために、自分の出る幕はありません。

これについては、かなりややこしい話になるので、また別の機会に書きたいと思いますが、思うことがかなりあります。最低限、何も関係ない会員が迷惑をしているということを、日本矯正歯科学会執行部はよく考えて頂きたいと思います。

いつも「これが終わったら趣味に没頭しよう」と思っていますが、無理です。年内は、海外2つ、国内2つの学会に参加しなければならないので、休む暇が全くありません。

-

「医療訴訟 〜明日は我が身〜」

2019年3月7日、塩筑歯科医師会学術例会にて、「医療訴訟 〜明日は我が身〜」という演題でお話しをさせて頂きました。

「医療訴訟=医療ミス」、「何か失敗したんだろう」、というイメージがありますが、医師側には全く過失が無いにも拘わらず、患者が事実無根の嘘偽りを並べ立てて、1000万円近くの損害賠償請求を起こしたという、まったく信じられないような医療訴訟が実際にありましたので、歯科医師会の皆様にお話しをさせて頂きました。

概要は以下のとおりです。

ある歯科医Aが矯正治療を終了したあと、その患者Bが歯科医の指示に従わずに生じた不始末に対していろんなクレームを付けはじめたため、困った歯科医Aは永年医療連携のある某病院口腔外科に紹介しました。ところが、この口腔外科医長Cは、あろうことか、咬合診断に必要な検査を一切行わずに、BBO理論なる仮説の理論に基づいて「不定愁訴の原因は歯科医師Aの行った治療が原因である」という間違った診断を下し、その上、その診断書を患者Bに直接手渡ししたため、患者Bがそれを読んで、1000万円近くの賠償請求をするに至ったものです。

裁判記録は3段のカラーボックスが一杯になるほどの膨大な量で、この記録によれば、歯科医Aは、患者Bの要求したとおりの矯正治療を行っており、治療結果も極めて良好、予定治療期間の延長もなし、治療中に新たに発生した齲触もゼロ、デンタルX線では歯根吸収もゼロ、パノラマX線では歯根の平行性も完璧、治療前のインフォームドコンセントも完璧、治療前には側貌予測も行い、治療後のレントゲンでは予測と寸分違わぬ結果を得ているという、非の打ち所の無い治療でした。それにも拘わらず、患者Bは呆れんばかりの悪質な嘘を積み重ねて、8年間もの間、延々と歯科医Aを苦しめ続け、嫌がらせを行いました。例えば、「抜歯に同意していないのに歯科医Aが勝手に抜いた」とか、「歯科医Aは診療中に大声で恫喝した」、「同意なく勝手に矯正装置を撤去して以後の診察を拒否した」等々、ここには書けないほどの内容と量ですが、これらは全て歯科医Aの持っていた証拠から患者Bの主張には信憑性が無いと裁判官が判断したものです。何度読んでも唖然とする、こんな嘘がまかり通れば、日本の医療は成立しなくなるという、呆れんばかりの内容で、世の中にはこんな人も居るのだという事を知り、凄く勉強になりました。

訴訟終盤で裁判所は、80万円を歯科医Aが患者Bに支払う、という内容の和解案を出しましたが、歯科医Aはこんな嘘偽りに屈するものかと和解を拒否、最高裁まで闘って納得のいく判決が出なければ、即刻歯科医師を辞めるという決意の元、闘い続けました。

一審結果は、「原告訴訟を棄却する」という判決で、歯科医Aの100%完全勝利でした。この判決には、歯科医Aの弁護士も、医療訴訟に詳しい矯正歯科学会の役員の先生達も大変驚かれたようです。患者Bは控訴を断念、歯科医Aは裁判では完全勝利を勝ち取ったものの、歯科医師人生で最も油の乗りきった 8年間をこんなクダラナイ事に時間を奪われ続け、家族と出かける時間も奪われ、趣味の時間も奪われ、研究等にかける時間も奪われたそうで、それだけでも患者Bは満足しているのではないでしょうか。

私は歯科医師会でこの事例を紹介し、何も悪く無くても、こんな滅茶苦茶な訴訟を起こされる可能性があるということ、それはいつ我が身に振りかかるかわからないということ、そしてその対策法は何か、ということについてお話しさせて頂きました。

会員の先生からは大絶賛を頂きましたので、要請があれば各種学会、研究会などでもお話しをさせて頂きたいと考えております。御希望の方はメールにて御連絡ください。 -

2016/05/30

第5回Digital Orthodontic meeting開催さる

第5回 Digital Orthodontics Study Club Annual meetingが 福岡市の With The Style Fukuokaで開催され、講演させて頂く機会を与えて頂きましたので 行って参りました。

とてもお洒落で、ホテルもレストランも良い感じです。

ホテル代が高いので、自分は2泊で1万円の東横インに泊まりましたが、寝るだけなので、それで十分です。2011年頃でしょうか、ちょうど東京スカイツリーが出来た頃、テレビ電波がアナログ放送からデジタル化され、アナログテレビを使っていた私達庶民は、地デジチューナーを買うことを余儀なくされ、自分を含めてたくさんの人が愚痴をもらしていたのが随分前のことのように感じます。

写真も然りで、フィルムカメラからデジタルカメラが主流となった頃、デジカメを酷評し、フィルムに固執するカメラマンがたくさんいましたが、今もデジカメを一切使わないでフィルムカメラしか使わないというカメラマンはいないと思います。医療分野においてもデジタル化は進み、普通の写真はもちろんデジカメ、レントゲン等の診断機器もデジタル化され、2016年現在、アメリカの大学では、歯型を採るのも印象材では無く、口腔内スキャナーを使うところが増えてきています。

アナログとデジタルの決定的違いは、何と言っても情報量の違いです。

最近の4K放送、8Kテレビなどを見ると、アナログでは到底実現できない圧倒的な繊細な画像に驚かされますが、矯正歯科で撮るレントゲンも、フィルムからデジタルに変わって今まで見えなかったものが見えるようになり、今まで何時間もかけて石膏まみれになって作っていた技工物が、ダストフリーでチャカチャカとパソコンで出来てしまうのには、本当に時代の変遷を感じます。Digital Ortho研究会の会長である 久保田隆朗先生は、その道の第一人者である Dr.Rohit Sachdevaと何年も前から一緒に研究されており、JOPでの連続寄稿はいつも拝読させて頂いていました。

昨年の日本成人矯正歯科学会で、久保田先生の特別講演を拝聴して、研究会のミーティングが開催されていること知り、自分も勉強させてくださいとメールしたところ、快諾頂き、入会させて頂きました。

その直後、今年のミーティングで講演してくれないかとオファーを頂き、入会して一度も会に参加したこともない自分がお役に立てるのかと不安に思いましたが、御指名でございますので受けさせて頂きました。今回、久保田先生からは、3つについて話してくれと頼まれていました。

1つめは「ヒロシステムのラボについて」

2つめは「失敗をリカバーした症例」

3つめは「矯正治療の落とし穴」についてです。まず、ラボの手順をお話しし、詳細はひろ矯正歯科のHPからPDFがダウンロードできることをお話しししました。

現時点では、うちでは歯科技工士が石膏模型を分割して、ワックスセットアップを作ってその上で装置を作っていますが、近い将来、PCでVirtual set upを行い、ブラケットの位置づけを行うことが出来るように準備をすすめています。

トラブル症例については、4つ、つまり、

1つめは、一般歯科でアゴの拡大をされて大変な事になって、ひろ矯正歯科に来た患者さんをリカバリーした症例について、

2つめは、他の医院で舌側矯正を開始したが、大変なことにひろ矯正歯科に泣きついてきた症例について、

3つめは、4番と5番を誤抜されてしまった症例について、

4つめは、エッチングによる「医療事故」の事例についてお話しさせて頂きました。拡大に関しては、ひろ矯正歯科のHPに書いてあるように、私達 矯正専門医はアゴの幅が明らかに狭窄している場合以外は拡大は行いません。

ところが、矯正の知識・経験の無い小児歯科・一般歯科の先生の中には、混合歯列期のパノラマレントゲン写真を見せて「歯が入りきらないから、アゴを拡げなければならない」と言い、アゴの拡大を勧める先生が非常に多いです。

先日も、3才のお子さんがアゴの拡大をしないとダメだと言われたが、本当にそんな治療が必要かとセカンドオピニオンを求めて来られた方がいらっしゃいました。

そのお子さんの歯列には狭窄は認められませんでしたし、3才であるという年齢を考えても、その歯科医の言っていることは途方も無い滅茶苦茶で、お母さんには拡大の適応症と非適応症、矯正治療を開始するタイミングについてお話ししました。ランチタイムでは、菅原準二先生も、一般歯科で拡大装置を入れられて、歯槽骨から歯根が飛び出してしまい、大変なことになっている患者がいると仰っていましたが、このような症例が物凄く増加している理由は2つ考えられます。

一つ目は、ある有名な小児歯科の先生が、拡大をしたことで埋伏犬歯が救われたという症例を日本矯正歯科学会をはじめとするいくつかの歯科学会で講演しており、それを聞いた矯正専門医以外の先生達が、適応症を理解せずに拡大に走っているものだと推察されます。私は日矯学会でこの講演を拝聴しましたが、拡大したから犬歯が救われた、果たしてそう言って良いか、非常に疑問に思いました。

もう一つの理由は、可撤式床装置でアゴの拡大をする場合、歯科医師は歯科衛生士に歯型を採らせ、歯科技工士に拡大装置を作らせ、出来上がった装置をお母さんに使い方を説明してオワリ、つまり、歯科医師自身が何もしなくても収入アップになるので、治療する事を目的としているのではなく、金目当てでやっているということです。

医療というものは、病ありきで、病を治すために治療があり、その診療報酬を私達医師は頂いているわけです。ところが、最初に金ありきになってくると、医院経営のため、自分の生活のために、このような必要の無い治療をするという事になってきます。

1つめの症例は、小児歯科医によって不適切に拡大された患者さんで、8才から8年間拡大され続け、17才になっても治療が終わらないので、親御さんが不信感を抱き、セカンドオピニオンを求めて来院されたものです。

その患者さんは、顔が細く、どちらかというと日本人より白人のような顔幅なのですが、お口の中を診て、言葉を失いました。

歯列の幅が物凄く広くて、明らかに異常なのです。

初診時のお口の中の状態。お母さんに聞いてみると、かかりつけの歯医者で 8才の頃からアゴの拡大を受け続け、今も続けているとのこと。

上の写真のように、上顎も下顎も、いくつもの拡大装置を使って、常識では考えられないほど拡大されました。

計測してみると、上顎の第一大臼歯間幅径は、52.3mm!!

通常は非抜歯で 45mm程度、抜歯症例では 42~43mm程度ですから、いかに滅茶苦茶な拡大が行われているかがおわかり頂けると思います。歯は、外側からは口唇と頬に押され、内側から舌に押され、両方から押されるバランスの取れたところに立っています。その圧力均衡を無視して、「パノラマレントゲンで歯が重なって写っているから、入りきらない、だからアゴを拡げる」というのは、矯正歯科の基本を全く理解していない、成長発育を全く理解していないことの裏付けです。

この患者さんは、レントゲンを撮ってみたところ、上下顎の12才臼歯は智歯とぶつかっており、このまま放置していると一生大事にしなければならない第二大臼歯が4本ともダメになるであろうこと、万が一感染がおこれば、第二大臼歯もその奥の第三大臼歯もダメになる可能性があるということ、このまま放置しておいてはいけない状況であることをお母さんに御説明しました。

下はお母さんからお借りした 8才の頃のレントゲンです。

この時期は、永久歯が重なって写ってくるのは当たり前なのです。

この時期から正しい知識のもと、適切な処置が行われていたなら、上記のレントゲンに示すような第二・第三大臼歯の埋伏干渉は起こらなかったと考えられます。

適応症も考えずに、歯が入りきらないから何でもかんでも拡げるというのは、「治療」ではありません。

お母さんには、主治医ともう一度お話しされることを勧め、お帰り頂きましたが、後日再来され、治療を希望されたために、ひととおりの検査診断を行い、治療開始しました。

まず、上下左右の埋伏智歯の抜歯を口腔外科に依頼、口腔外科からは、8を抜くと7もダメになるかも知れない、全身麻酔下での抜歯が必要という連絡がありましたが、最終的に7番は無事残すことが出来ました。

上顎左右4番、下顎左右5番の抜歯は私が行い、上下舌側矯正にて治療を行い、1年4ヶ月の治療期間で良好な治療結果を得ました。

治療後の口腔内写真です。ひろ矯正歯科に来られた時の主訴である、普通の歯並びになりたい、口元が引っ込んで欲しい、口が閉じられないので口呼吸している、アゴのウメボシが嫌だ、奥歯が噛めない等々は、全て改善することが出来ました。

写真は舌側のブラケットを外した30分後の状態ですので、歯肉が少し赤くなっていますが、次回来院時には綺麗な引き締まった歯肉になっており、歯周病や虫歯は認められませんでした。次の症例は、他の医院で舌側矯正を始めたが、担当医とトラブルになった症例です。

私が初診で拝察した際、患者さんは 拡大の必要が無いにもかかわらず、上下に Quad Helixという拡大装置が装着されており、しかも装置が口蓋歯肉に食い込んでいました。

患者さん曰く、舌側矯正という治療契約で舌側矯正の費用を支払い、治療を開始した、ところが、最初は奥歯だけ外側にブラケットが付いていたが、次第に小臼歯、犬歯へと外側にブラケットが付けられて、次回は前歯もブラケットを外側に付けると言われたそうで、「舌側矯正をお願いしたのに、話が違う」と言ったところ、その先生は、「裏側にもちゃんと装置が入っているから、これは裏側矯正だ」と言って取り合ってくれないとのことで、ひろ矯正歯科に相談に来られました。

主訴を確認すると、上下の歯が前突している、口元が出ていて口が閉じられない、ガミースマイル(笑った時に歯茎が見えすぎるということ)でしたが、なんと、上顎は 4番ではなく左右とも 5番が抜歯されており、近日中には下顎の 4番を抜くということでした。

検査・分析・診断を行った結果、上顎の5番抜歯では患者さんの主訴を改善することは不可能で、この専門医は一体何を考えているのか、診断が間違っている、でもそんなこと患者さんには言えないので、「その先生には出来るのかも知れないが、5番抜歯されている以上、外科手術を併用しないと、私にはあなたの主訴を改善することは出来ません」とお話しました。

私は、臨床で一番大切なことは、患者さんの主訴を改善し、しかも、矯正歯科という学問のエビデンスに基づいた治療を行うことであると考えています。

以前、前出の小児歯科の先生の医院にお邪魔した時、「ひろ君、院内症例検討会に出るか?」と言われました。出るか、と言われたので出ましたが、診断と治療方針がチグハグだなあと思いながら黙って聞いていました。担当医のプレゼンが終わった時、院長先生が「ひろ君、何か意見あるか?」というので、一言だけ「この患者さんの主訴は何ですか?」と聞いたら、どうしたことか、院長先生は激怒し、「この子らにはなあ、まだそんなこと教えてへんのや! おかしなこと言わんといてくれるかな!」と叱られましたが、おかしいのはこの先生で、患者さんの主訴がわからなければ、治療計画も立てられない、治療を始めることも出来ないわけで、どうしてこんな先生が矯正学会でたびたび講演するのかなあと、疑問に思いました。おそらく、この先生の医院では小児歯科で治療に来た患者さんを自動的に矯正治療に導くシステムになっており、それ故に患者さんの主訴を聞かれたら困るのではないかと思いました。もう一人は、東京の歯科医院で舌側矯正を開始して1年半、上顎は臼歯部の外側にブラケットが付いている、下顎は舌側に装置が入っている、上顎の治療はされておらず、もの凄い上顎前突、、。

主治医からは、1年半治療しているからこれで終わり、返金もしないと宣告され、東京から ひろ矯正歯科まで相談に来られました。

これでオワリ、返金もしないと言われたら、みなさんならどうしますか?

こんなひどいことを平気でする歯科医は悪徳だと思いませんか?なぜこんな悲惨な例が増えているのでしょうか?

歯科医師過剰で、こうでもしないと喰っていけないと言われていますが、虫歯でもなんでも真面目にきちんと治療している先生は、場所を問わず たいへん忙しくされています。

私は、自分に出来ないことは、はっきりと「僕には出来ません」と言いますが、「出来ない」と言うのを恥だと思っているのでしょうか、「自分には出来ない」とは言わずに、患者さんに嘘を言う歯科医師が非常に多いように思います。こうゆう人達は、医療人として失格、患者さんを診る資格は無いと思います。講演では、もう一つ、「落とし穴」としてお話をさせて頂きました。

最近だんだん普及しつつある CAD/CAM Applianceについてです。

患者さんの歯型を採って、メーカーに送れば、患者さん一人一人にカスタマイズした装置を製作し、治療の進度に応じたワイヤーも数本曲げて返送してくれるというもの。

このブラケットを患者さんに接着して、添付のワイヤーを順にセットしてゆけば治ると思っている先生が非常に多いのですが、これも大きな間違いで、抜歯症例のメカニクスや舌側矯正が通常の矯正と異なる点を理解していないと、とんでもない事になります。

講演では、トラブル事例をお見せして、こんな時はどんな調整が必要かお話させて頂きました。

メーカーから添付されてきたワイヤーは、上記のような調整をしなければなりませんでした。

しかも、ブラケットが破折してしまったために、そこの部分には Hirobracketに置き換えて治療を継続しました。プレゼンの締めくくりとして、「患者さんを治すのは装置では無い、私達なのだ」ということ、そして、「考えるということの重要性」をお話しましたが、驚いたことに Sachdeva先生の講演も、全く同じ事を言っておられました。

事前に打ち合わせをしたわけでもなければ、示し合わせたわけでもないのですが、、。久保田先生は、「デジタル化することで簡単になるんだ、楽になるんだと思っている人が多いが、全く逆で、今までよりも情報量が多くなった分、治療結果も今までよりもシビアなものが求められる」、「アナログが出来ないからデジタルに行くというのは大間違いで、アナログが出来ない人間がデジタルに行っても出来ない」と仰っていました。

自分が常日頃言っていること、すなわち「オートマ車に乗れない人間がマニュアル車に乗れるわけが無い」、「ラビアルの出来ない先生にリンガルが出来るわけが無い」、「出来ないのを無理してやれば、取り返しのつかない大事故になる」と相通ずる部分が多かったです。

近い将来、矯正診断は蓄積されたデーターを元に PCが自動で行い、治療に関しては、CTと Oral scannerを併用して、PC上で歯根を含めた理想咬合を配列し、そこでブラケットを調製し、そのまま正確に口腔内に装着し、ワイヤーはベンディングマシンが曲げて、口腔内写真も、説明もロボットが行う、 、、という時代が来るんだろうな、と思います。

しかし、どれだけ新しい技術を使う比率が増えても、キモの部分はやはり私達専門医が行うものであると思いますし、私は私にしか出来ない職人的な治療を行う、日本矯正歯科学会専門医の名に恥じない矯正専門医でありたいと思っております。久保田先生は2日間、Sachdeva先生の英語を通訳され、歯科の専門用語だけでなく、医学用語や工業用語までたいへんよく御存知で、研究されている内容も素晴らしく、歯科医師としてのレベルも素晴らしい先生だなあと、完全に敬服しました。

ブログテーマ

アーカイブ